本文转载自公众号:新加坡的乱旅行

人类是聪明而懒惰的动物,再加上我们对效率的执着追求,越短越简单越好,这种思维也深刻地影响了我们的语言——缩略语因此大量诞生。在多语并存、多元文化交融的新加坡,缩略语如HDB、CPF 成了沟通桥梁。我身边不少年长者虽然可能说不出完整的“Marina Coastal Expressway”,但他们对MCE 这些简称却了然于心。

本地美食的名称似乎也在走同样的路数:BCM(肉脞面)、CKT(炒粿条)、BKT(肉骨茶)……而我最钟爱的是HKM —— 福建炒虾面。

以我个人的经验,每当与亲友聊起哪家小贩摊最地道,HKM总是话题常客。福建炒虾面是一道以黄面与米粉混搭为基础,并加入食材如虾、苏东、蛋、三层肉等烹调而成。厨师会分几次将虾壳与猪骨熬制的浓汤淋在面上,盖上锅盖,让汤汁深深渗进面条,形成特有的“湿炒”口感。上桌前配上叁巴辣椒、酸柑和邪恶的猪肉渣,是再经典不过的南洋风味。采用乌芭叶是最传统和完美的打包方式,现几近失传。

关于HKM的起源,有不少说法。它最早被称为Rochor Mee,出现在1930年代,由一位福建籍前海员在梧槽路开档创制。

我们应该可以很放心地大声说,福建炒虾面是新加坡的发明,因为它在马来西亚极为罕见,几乎可以说,没有HKM 的小贩中心,很难称得上是合格的小贩中心。脸书上甚至有个“Hokkien Mee Hunting”的粉丝页,记录本地福建炒虾面的踪迹与评比。

美食所承载的,不只是味觉的享受,更是难解的乡愁。其中有一篇贴文让我印象深刻。一位旅居国外的新加坡人,真空打包了30包福建炒虾面,人肉快递到吉隆坡。摊主问他:“是帮朋友买的?”他说:“不是。”那其实是为自己囤的思乡解药。有人担心面条放久了会变得黏糊糊,但千万别低估美食所承载的情感重量——它足以让人甘愿做一些他人无法理解的事。

在同一个粉专上,另一则新闻,读了令人感伤。一名45岁患有末期癌症,爱吃福建炒虾面的男子,因病情无法外出,临终前,他在网上发文,请人帮他“代购”福建炒虾面。当癌细胞扩散至全身,医生鼓励他:想吃什么,就尽管去吃吧。男子因为生病,已经很多年没吃到他最喜欢的食物了。当他把福建面放入嘴里时,我相信他会露出那久违了的幸福表情。在那一刻,那可怕的病魔被击败了。

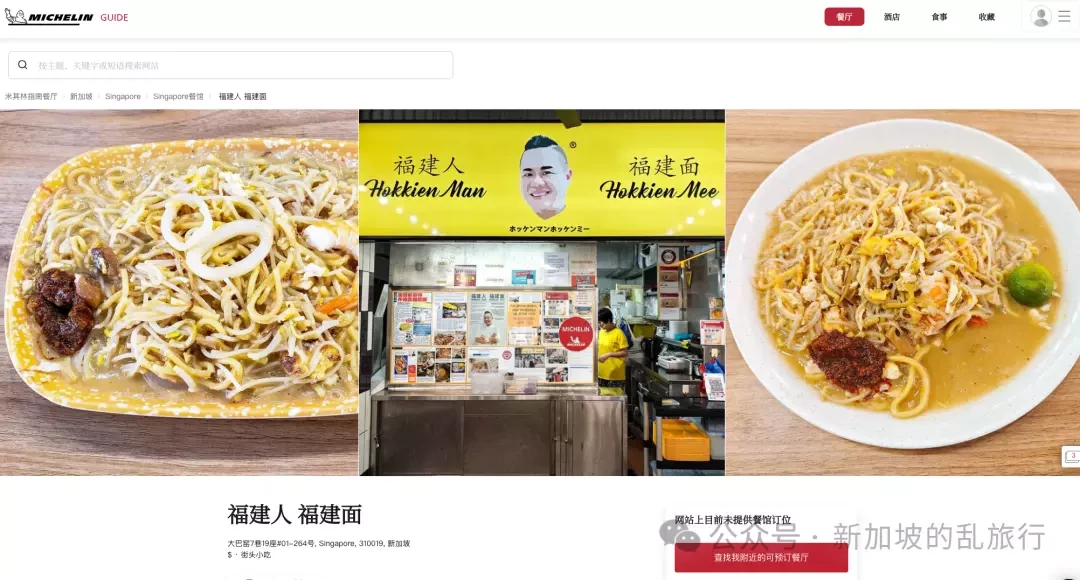

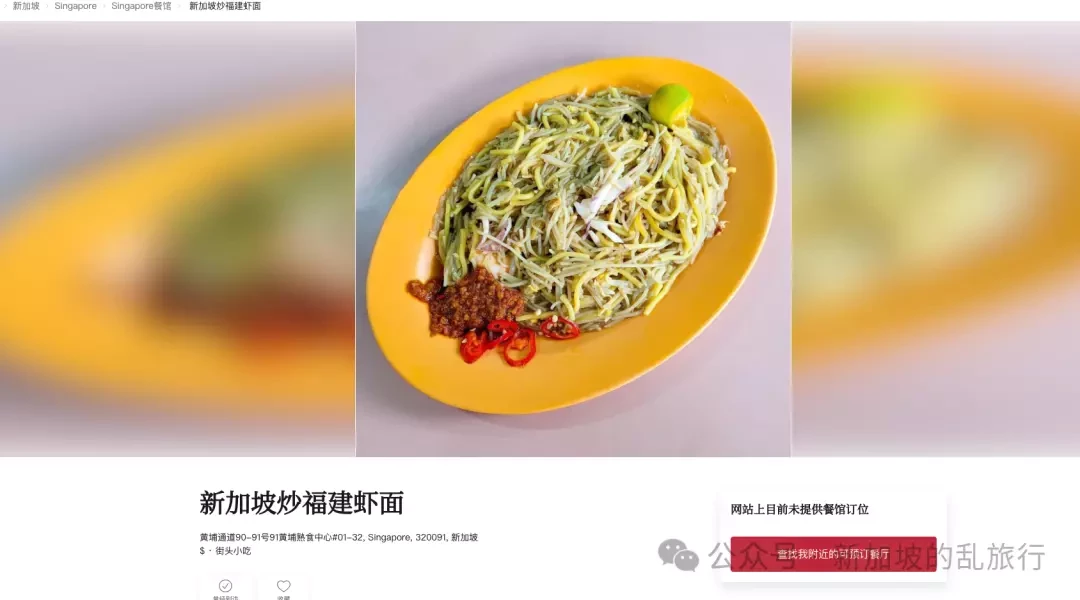

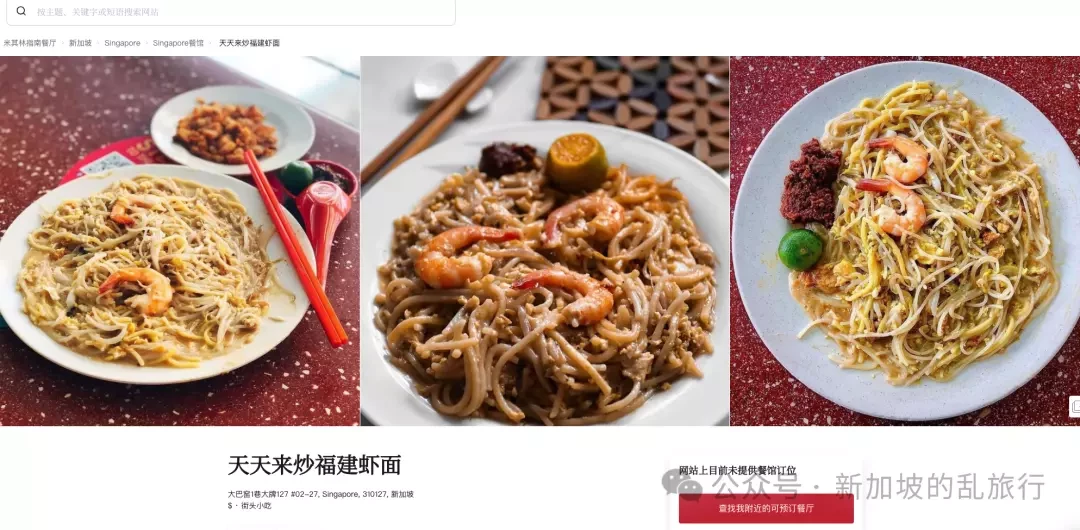

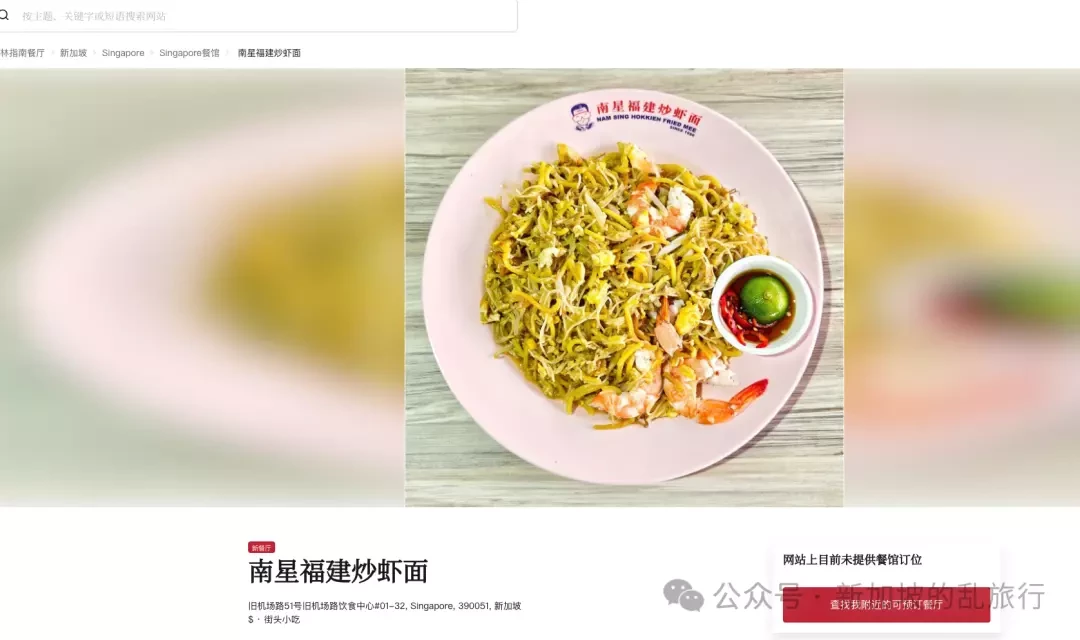

以下几家福建炒虾面都是米其林推荐,都是不错的选择,其中一家还是米其林三星Les Amis副总厨开的。地址自己去网上搜吧:-)