1991年成立的南洋理工大学,曾因专注工科教育被视作“二流院校”。14年间,它却上演排名跃升144位的惊天逆袭,跻身全球顶尖大学之列。

历史与背景

1991年,南洋理工学院与国立教育学院合并重组,成立南洋理工大学。初以工程教育支撑制造业经济,2011年泰晤士排名174位。14年间跃升144位至全球第30,现居亚洲前五,登顶全球年轻大学榜首。

南洋理工大学

来源:ntu官网

作为新加坡最早的高等教育机构之一,它不仅为国家培养了大量的人才,更在技术和工程领域建立了良好声誉。

南洋理工大学近几十年来的崛起得益于新加坡政府对教育的重视,以及对国际化教育模式的积极探索,成为全球高等教育的佼佼者。

新加坡政府推动知识经济转型,国家研究基金会十年投入超30亿新元,为高校科研注入强心剂。2006年研究经费申请失利后,南洋理工大学痛定思痛,启动国际人才引进计划,果断淘汰25%低效师资。

随着教育体制的改革,南洋理工大学逐渐拓宽了学科范围,设立了多个学院,涵盖工程、商科、科学和人文等领域。

这种多样化的学科布局使得学生能够接受更全面的教育,同时也促进了跨学科的研究与合作。学校在学术界的积极表现,吸引了越来越多的国际学生,提升了整体的学术氛围和校园文化。

如今,南洋理工大学已成为全球反响热烈的高等教育机构,推动了新加坡在国际教育中的地位,成为培养未来人才的重要基地。

学术成就与研究

近年来,南洋理工大学在全球大学排名中不断上升,这既是对学校教育质量的认可,也是其科研能力的体现。

推行“非升即走”评估制度,三年内引进200余名国际顶尖学者,美英名校教授占比超40%。同步投入5亿新元升级智能教室,引入牛津式导师制,学生创新能力跃居亚洲前三。顶尖学者形成“磁吸效应”,欧洲研究委员会获奖者纷至沓来,顶尖论文产出量十年翻五倍。

南洋理工大学在多个学科排名中表现出色,包括快速发展的人工智能领域——但它在STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics)学科之外也获得了高度认可。排名结果得到了各种文献计量分析的支持,南洋理工大学在领域标准化引用量方面取得了显著进步,在亚洲位居榜首。

南洋理工大学在全球享有盛誉的学术成就,主要体现在其强大的科研能力上。校在工程、信息技术、生命科学等多个领域建立了领先的研究项目,积极推动前沿科技的创新发展。

南洋理工大学重视学术研究与产业界的结合,成立了多个研究中心,与知名企业和全球高校展开合作,形成了良好的科研生态。

南洋理工大学吸引了众多国际学术合作伙伴和先进的产业合作,包括与伦敦帝国理工学院合作在新加坡设立了一所新的医学院。

伦敦帝国学院巴拉特教授(右)和南洋理工大学计算机科学与工程学院刘杨教授(左)将共同领导研究项目开展,借此推动医疗数码安全。

来源:联合早报

未来发展与愿景

南洋理工大学致力于成为全球高等教育的领军者,以培养未来领袖为使命。未来,学校将继续加强教育创新,拓展学科领域,推进跨学科的合作研究,培养更符合时代需求的人才。

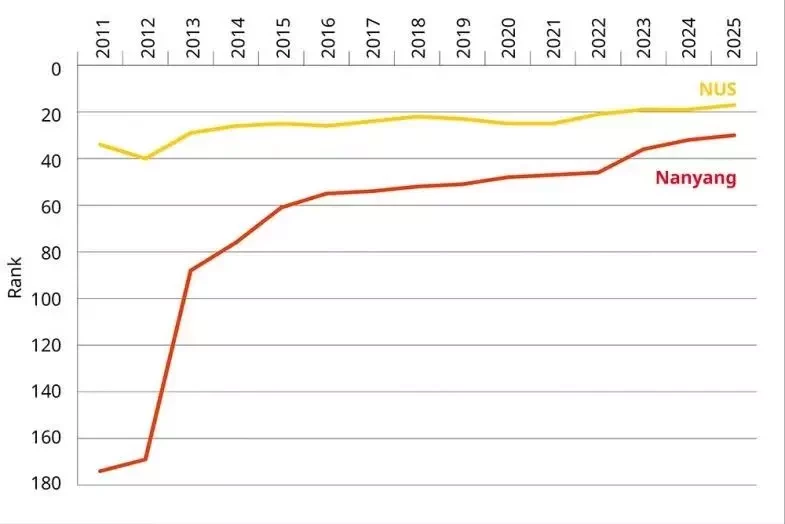

2011年起精准布局THE/QS排名指标,重点突破论文引用率与国际化指数。建立与苏黎世联邦理工对标机制,学科建设瞄准世界前十标准。排名跃升反哺招生质量,本地优生录取率从23%飙至68%,形成“声誉-资源”正向循环,国际合作版图扩展至伯克利、剑桥等顶尖机构。

新加坡前两所大学在泰晤士高等教育世界大学排名中的排名变化

来源:times higher education

总而言之,南洋理工大学在相对较短的时间内发生了翻天覆地的变化,从本科生到资深教授,各个层次都吸纳了新人才,并将自己打造成为一所研究型的顶尖大学。

排名并非这些变化的直接驱动因素,但通过公开交流进步并提供易于理解的基准,排名在为大学及其未来发展奠定新基准,以及改变公众认知方面发挥了重要作用。

展望未来,南洋理工大学将继续秉持开放与包容的精神,推动国际化合作与交流。学校计划与更多国际顶尖高校建立紧密的联系,通过共享资源、联合研究等方式,进一步提升其国际声誉。

南洋理工大学将不断努力,力求在全球教育舞台上占据更加重要的位置,迎接更大的挑战与机遇。